Beste KI-Themen für Präsentationen

Künstliche Intelligenz ist längst kein bloßes Modewort mehr, sondern wirkt schon heute wie ein Motor, der unterschiedlichste Lebens- und Arbeitsbereiche überraschend stark prägt. Von der Suche nach neuen Medikamenten bis hin zu autonomen Robotern im Alltag, KI hilft Menschen, Aufgaben zu lösen, bei denen es bisher auf Erfahrung, Fingerspitzengefühl und komplexes Denken ankam.

Überall taucht KI auf, etwa bei der Erkennung von Krankheiten oder beim interaktiven Schreiben von Texten, und das mit Ergebnissen, die staunen lassen. Wer eine Präsentation zu diesem Thema plant, steht schnell vor der Frage: Welche Ansätze interessieren das Publikum wirklich und lassen sich zugänglich und packend darstellen? Hier entscheidet eine kluge Auswahl der Schwerpunkte, ob der Funke überspringt oder nicht.

Welche grundlegenden KI-Konzepte eignen sich für einen Einstieg?

Gerade zu Beginn einer KI-Präsentation bietet es sich an, dem Publikum ein gemeinsames Bild davon zu vermitteln, was Künstliche Intelligenz eigentlich meint. Also: KI umfasst Technik, die Aufgaben meistert, für die normalerweise Menschen klug und lernfähig sein müssten, zum Beispiel Sprache verstehen oder Probleme kniffliger Art lösen. So ein grundlegendes Verständnis ist wie das Startsignal für eine Entdeckungsreise durch die vielen Facetten der KI.

Wobei, manchmal empfiehlt es sich, selbsterklärende Teildisziplinen herauszugreifen und praktisch zu zeigen, wie diese das Feld der KI aufmischen. Die spannende Vielfalt der Bereiche eröffnet oft verblüffende Einblicke, die selbst Laien schnell nachvollziehen können.

Die wichtigsten Säulen der KI

- Maschinelles Lernen (ML): Dieser Bereich ist im Grunde das Rückgrat moderner KI. Die schlaue Idee dahinter: Programme lernen aus Daten, anstatt für jedes Problem einzeln vorprogrammiert zu werden. Ob Mustererkennung oder Prognosen, ML passt sich den vorhandenen Informationen flexibel an. Man unterscheidet hier unter anderem zwischen Methoden, die auf bereits bekannten Beispielen lernen, und solchen, die selbstständig Strukturen in unbekannten Daten aufspüren.

- Deep Learning: Hier werden neuronale Netze verwendet, die an das menschliche Gehirn erinnern. Deep Learning glänzt vor allem dann, wenn es darum geht, große Berge von Bildern oder Texten automatisch zu durchforsten. Viele Fortschritte bei künstlicher Bilderkennung und Sprachverarbeitung wären ohne Deep Learning kaum denkbar.

- Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): Hier wird’s sprachlich: NLP verleiht Maschinen die Fähigkeit, gesprochene oder geschriebene Sprache zu deuten, zu verarbeiten und sogar selbst zu erzeugen. Digitale Assistenten und Chatbots basieren auf diesen Methoden, sie ermöglichen Gespräche mit Software, die sich ganz natürlich anfühlen.

- Robotik: Der Bereich verschmilzt KI mit greifbaren Maschinen, zum Beispiel in Form von autonomen Fahrzeugen oder Industrierobotern. Solche Systeme agieren zunehmend selbstständig, indem sie ihre Umgebung prüfen, Handlungspläne erstellen und Bewegungen koordinieren, das erinnert manchmal fast an ein Tennismatch auf höchstem Niveau.

Wissensrepräsentation als eigenes Feld spielt ebenfalls eine gewichtige Rolle: Dabei geht es darum, Wissen und Regeln so aufzubereiten, dass Computer damit umgehen können. Symbolische Methoden, also Logik oder Netzwerke aus Begriffen, kommen regelmäßig zum Einsatz. Hier treten nicht nur Informatiker, sondern auch Linguisten, Mathematiker und Mediziner in den Dialog, was den Austausch besonders kreativ macht.

Wie kann ich Machine Learning und Deep Learning verständlich erklären?

Machine Learning und Deep Learning sind zwei Begriffe, die viele zunächst abschrecken, zu verkopft, zu abstrakt. Wer es allerdings schafft, ein paar handfeste Beispiele oder anschauliche Bilder einzubauen, nimmt dem Thema viel von seiner Schwere und lädt das Publikum ein, mitzudenken, anstatt sich zu fürchten.

Unterschiede gibt es durchaus: Klassisches ML arbeitet noch stärker mit einfachen statistischen Methoden, während Deep Learning auf komplexen, mehrschichtigen Netzen basiert, fast so, als ob ein einfaches Kochrezept neben einer delikaten Menü-Komposition stehen würde.

Klassische ML-Algorithmen einfach erklärt

Es lohnt sich, den Fokus auf Verfahren zu legen, die sich leicht erklären lassen und trotzdem ungeheuer nützlich sind. Zum Beispiel:

- Support Vector Machines (SVM): SVM ist im Prinzip eine Methode, die geschickt eine Trennlinie findet, quasi wie ein Gartenzaun, damit zwei Gruppen von Daten möglichst ordentlich auseinandergehalten werden. Ist die Sache unübersichtlich, nutzt die SVM clevere Tricks und schickt die Daten gedanklich in neue Dimensionen, damit eine Trennung wieder möglich wird.

- Random Forests: Hier vertraut man nicht nur einem einzelnen Entscheider, sondern befragt wie in einer Gruppendiskussion viele Entscheidungsträger gleichzeitig. Jeder Baum im Wald trifft eine eigene Entscheidung, am Ende zählt eine Art Mehrheitsvotum. Auf diese Weise werden Fehler und Ausrutscher einzelner Bäume ausgeglichen, das macht das Verfahren ziemlich robust.

Schlüsselarchitekturen des Deep Learning

Die Erfolge im Deep Learning lassen sich besonders gut bei zwei Architekturen beobachten:

- Convolutional Neural Networks (CNNs): Speziell zur Bildauswertung entwickelt, filtern CNNs Schicht für Schicht aus Pixelhaufen immer bedeutendere Strukturen heraus. Zuerst vielleicht nur Kanten und Farbflecken, später komplexere Motive, fast wie beim stufenweisen Zusammensetzen eines Puzzles.

- Transformer-Modelle: Momentan der Star im Bereich der Textverarbeitung. Hier bewertet das Modell, wie stark die Worte eines Satzes sich gegenseitig beeinflussen, und das über beliebig große Distanzen. Diese Möglichkeit, Zusammenhänge selbst in langen Texten mühelos aufspüren zu können, macht Transformer zu einer echten Revolution.

Ganz gleich, ob ML oder Deep Learning, beide Wege nutzen mathematische Prinzipien, um aus rohen Daten kluge Schlüsse und Vorhersagen zu ziehen, allerdings mit unterschiedlichen Methoden und Tiefgang.

Ist ChatGPT ein gutes Thema und was sollte ich dazu erklären?

ChatGPT ist heute in aller Munde, und wird von vielen als das Paradebeispiel moderner generativer KI betrachtet. Eine Präsentation dazu eröffnet gerade Anfängern nicht nur Einblicke in die Technologie, sondern macht Lust, Neues auszuprobieren und eigene Ideen zu entwickeln.

Die Technik hinter dem Sprachmodell

Im Kern von ChatGPT arbeitet die Transformer-Architektur. Anders als man das von klassischen Computern kennt, analysieren diese Modelle ganze Textabschnitte parallel. Das sorgt dafür, dass Zusammenhänge viel schneller und oft raffinierter erkannt werden, ähnlich wie jemand, der ein Buch nicht Zeile für Zeile, sondern in großen Abschnitten liest und das Wesentliche sofort erfasst.

Wie funktioniert der Self-Attention-Mechanismus?

Ein echtes Highlight im Innern des Transformers ist die Self-Attention. Hier lernt das Modell, für jedes Wort im Satz herauszufinden, welche anderen Begriffe besonders viel Bedeutung für das Verständnis liefern. Das passiert unabhängig davon, wo die Worte genau stehen. Damit funktioniert das System auch in komplexen Sätzen zuverlässig und präzise. Solche Vorgänge laufen mehrfach zugleich, was als Multi-Head Attention bezeichnet wird. Und da der Transformer keine natürliche Abfolge „kennt“, werden zusätzliche Infos über Positionen der Wörter ergänzt, damit der Zusammenhang nicht verloren geht.

Praktische Anwendungsfelder für die Präsentation

Es gibt zahlreiche konkrete Felder, in denen ChatGPT bereits nutzt, aus der Sicht vieler Anwender sind einige besonders überzeugend:

- Kundenservice: Soforthilfe durch Chatbots, die fast jedem Problem auf die Spur kommen, und das rund um die Uhr.

- Content-Erstellung: Das Schreiben von E-Mails, Berichten oder Texten aller Art wird schneller und vielfältiger, weil das System unzählige Stilrichtungen und Formate beherrscht.

- Bildung und Forschung: Als virtueller Tutor erklärt das Modell schwierige Sachverhalte oder sucht relevante Forschungsliteratur erstaunlich fix heraus.

- Programmierung: Entwickler lassen sich Codes vorschlagen, Fehler erklären und Programme direkt durch die KI optimieren.

- Gesundheitswesen: ChatGPT kann bei der medizinischen Dokumentation unterstützen, indem es Texte zusammenfasst oder normiert, was vor allem Zeit spart.

Die bahnbrechenden Ideen hinter der Transformer-Architektur revolutionieren, wie Computer Sprache nutzen. Dadurch entstehen zahllose Anwendungsgebiete in vielen verschiedenen Branchen.

Welches Anwendungsbeispiel aus der Medizin kann ich präsentieren?

Ein besonders imposantes Beispiel für KI aus dem Medizinbereich liefert IBM mit Watson Health. Statt still und leise im Hintergrund zu arbeiten, nimmt dieses System Ärzten tatsächlich viele mühsame Analysen ab: Es verarbeitet Fachliteratur, Patientendaten und Studienberichte, alles in Rekordzeit.

Das Interessante dabei: Watson Health ist bestrebt, nicht einfach Daten zu horten, sondern Informationen zu verbinden und Muster aufzudecken, die für menschliche Augen verborgen bleiben. Verschiedene Quellen werden dabei so zusammengesetzt, dass ein umfassendes, tiefgehendes Bild entsteht.

Wie unterstützt die KI Ärzte konkret?

- Natural Language Processing (NLP): Watson liest Arztbriefe oder Laborbefunde und erkennt, welche Beschwerden, Diagnosen oder Arzneien wichtig sind. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass keine entscheidenden Informationen untergehen.

- Klinische Entscheidungsunterstützung (CDS): Die KI gleicht den Fall eines Patienten mit unzähligen Dokumenten ab und schlägt, etwa in der Krebsbehandlung, neue Therapiemöglichkeiten vor. Sie kombiniert dabei aktuelle Forschungsergebnisse mit individuellen Daten.

- Wissensgraphen: Per wissensgraphbasierter Analyse stellt Watson Health Zusammenhänge her, die auch komplexe oder seltene Erkrankungen ans Licht bringen. Dazu werden Krankheiten, Medikamente und Symptome als Knoten in einem großen Netzwerk betrachtet.

IBM setzt enorm darauf, die Abläufe durchschaubar zu halten und Ärzte einzubeziehen, wenn die Empfehlungen der KI nachzuvollziehen sind. Auch wenn die internen Details geschützt bleiben, verdeutlicht Watson Health, wie KI künftig Ärzte entlasten und die Versorgung oft entscheidend verbessern kann.

Welche ethischen Fragen und Regeln sind bei KI wichtig?

Kaum jemand würde abstreiten, dass KI zum Aufreger der Debatte über Ethik und Verantwortlichkeit geworden ist. Die EU-Kommission wagt mit dem AI Act einen entscheidenden Schritt: Sie versucht, neue Regeln für den verantwortbaren Einsatz von KI zu schaffen, die für Unternehmen wie auch Bürger nachvollziehbar und alltagstauglich sind.

Zentrale ethische Problemfelder

- Diskriminierung durch Bias: KI übernimmt bestehende Vorurteile, wenn Trainingsdaten sie enthalten, manchmal sogar unbemerkt. Das kann Bewerbungen beeinflussen oder Kreditentscheidungen verzerren.

- Mangelnde Transparenz: Häufig sind die Methoden der KI-Entscheidungen so verschachtelt, dass sie als Black Box erscheinen. Das erschwert Vertrauen und erschwert Klärungsfälle bei Fehlern.

- Datenschutz: Viele KI-Anwendungen brauchen Mengen an persönlichen Daten, was schnell zu Sorgen um die Privatsphäre führt.

- Verantwortung und Haftung: Wer zahlt, wenn die Technologie Fehler macht oder Schaden anrichtet? Diese Frage bleibt häufiger offen, als einem lieb ist.

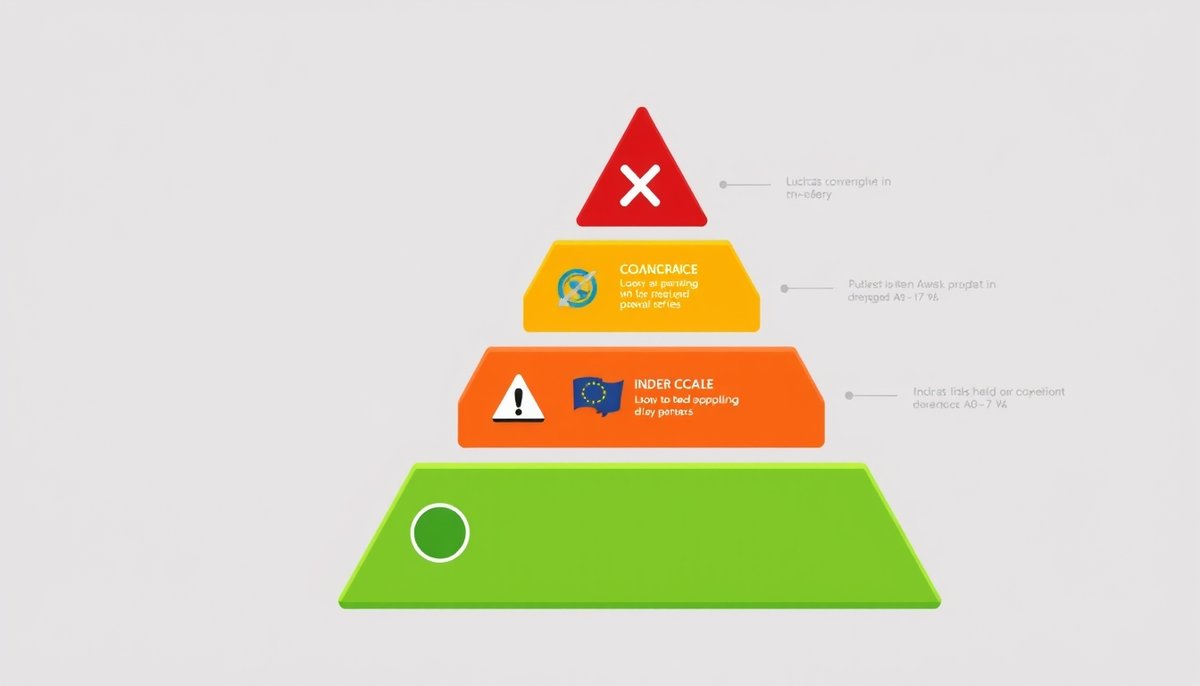

Der risikobasierte Ansatz des EU AI Act

Um diese Risiken einzudämmen, unterteilt der AI Act der EU KI-Anwendungen in vier Kategorien. Die wichtigsten Unterschiede lassen sich so besonders anschaulich zeigen:

| Risikostufe | Beschreibung | Beispiele & Regeln |

|---|---|---|

| Inakzeptables Risiko | Systeme, die Grundrechte offensichtlich untergraben. | Vollständig verboten, etwa staatliches Social Scoring oder biometrische Überwachung im großen Stil. |

| Hohes Risiko | Systeme, die besonders kritische Aufgaben erfüllen. | Nur mit strikten Kontrollen wie Risikomanagement und überprüfbarer Transparenz zulässig. Beispiele: Medizinische Geräte und Justiz-Anwendungen. |

| Begrenztes Risiko | Systeme mit gewissem Manipulationspotenzial. | Nur unter Transparenzauflagen, zum Beispiel bei Chatbots oder Deepfake-Inhalten muss klar erkennbar sein, dass es sich um KI handelt. |

| Minimales Risiko | Am häufigsten genutzte Alltagsanwendungen. | Benötigen keine gesonderten Regeln, etwa Spamfilter oder intelligente Spielesoftware. |

Dabei steht die Idee im Mittelpunkt, Innovationen nicht auszubremsen, sondern Chancen und Risiken in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen. Europa wird so zum Vorreiter bei Standards, die Menschen, Unternehmen und Maschinen mehr Sicherheit bieten.

Der technologische Wandel durch KI beschleunigt sich rasant. Unternehmen setzen verstärkt auf KI-basierte Lösungen, Automatisierung greift immer weiter um sich, und KI durchdringt ganze Wertschöpfungsketten. Dies verändert gesellschaftliche Regeln und berufliche Realitäten stetig. Dabei wird immer offensichtlicher: Nicht allein ausgefeilte Technik zählt, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung und das Streben nach Vertrauen. Wer Daten sicher und fair nutzt, transparent arbeitet und Mitarbeitende qualifiziert, kann die gesamte Gesellschaft enorm voranbringen, und sorgt dafür, dass KI zum Gewinn für alle wird.