Beste KI für Lieferketten

Künstliche Intelligenz, oft kurz KI genannt, krempelt die Art und Weise, wie globale Lieferketten gesteuert werden, mittlerweile ganz schön um. Für deutsche Unternehmen, insbesondere in Branchen wie Automobilbau, Maschinenbau oder Elektronik, avanciert sie geradezu zum unverzichtbaren Werkzeug.

Sie hilft dabei, mit geschickter Automatisierung, präziseren Prognosen und cleverem Risikomanagement die Kosten zu drücken, die Effizienz zu steigern und die Anpassungsfähigkeit bei unerwarteten Krisen zu verbessern. Tatsächlich sorgt KI für eine immense Transparenz und macht Lieferketten deutlich agiler, sodass Firmen wie ein wendiges Schnellboot auf schwankende Marktlagen reagieren können.

Was leistet KI konkret in Ihrer Lieferkette?

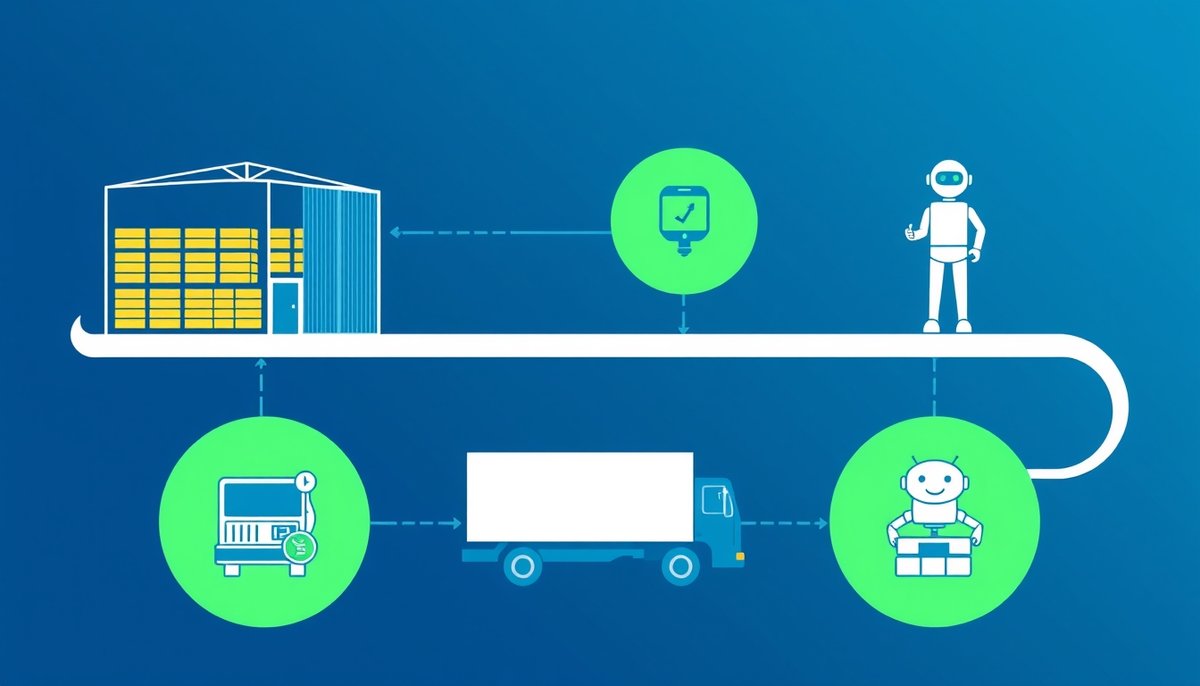

Tatsächlich ist KI längst kein theoretisches Gedankenspiel mehr, sondern als echter Problemlöser in täglichen Abläufen angekommen. Ob Sie es glauben oder nicht, diese Technologie bringt besonders dort Vorteile, wo Prozesse von Natur aus komplex oder sogar fehleranfällig sind, sie unterstützt bei Entscheidungen, die den Unterschied machen. Unternehmen nutzen KI, um fundierte Strategien zu entwickeln, ihre Effizienz zu erhöhen und natürlich auch, damit die Wertschöpfungsketten widerstandsfähiger werden. Viele Praktiker berichten mittlerweile von echten Mehrwerten, gerade weil KI ihre ganz eigenen Schwerpunkte setzen kann, und zwar überall entlang des Weges, von der Planung bis zur Auslieferung.

Anwendungsfelder von der Prognose bis zur Qualitätskontrolle

Wer sich KI in Aktion anschaut, ist oft überrascht, wie unterschiedlich die Systeme eingesetzt werden. Im Hintergrund laufen leistungsfähige Auswertungen verschiedenster Datenquellen ab und helfen dabei, versteckte Muster zu entdecken oder die Effizienz an unscheinbaren Stellen zu verbessern. Es gibt zahlreiche Beispiele; einige der wohl wichtigsten Felder sind:

- Bedarfs- und Nachfrageprognosen: Intelligente Algorithmen werfen einen Blick auf Verkaufsstatistiken, Marktdaten, gelegentlich sogar aufs Wetter oder auf politische Ereignisse, um erstaunlich präzise Vorhersagen zur zukünftigen Nachfrage zu treffen. Das Resultat? Firmen vermeiden häufig Überbestände und können Lieferengpässe schon im Keim ersticken.

- Optimierung von Lagerbeständen: Durch lernende Systeme wie Machine Learning werden Bestände so gesteuert, dass das Risiko wertloser Lagerflächen sinkt, während Kunden trotzdem verlässlich beliefert werden. In vielen Fällen freut sich das Controlling über spürbar weniger gebundenes Kapital.

- Intelligente Prozessautomatisierung: KI wird direkt mit der Steuerung von Transportfahrzeugen oder der Planung von Routen betraut. Gerade große Unternehmen wie BMW setzen darauf, ihre Materialströme in Echtzeit zu lenken ,die Zuordnung von Lieferungen geschieht häufig automatisch und oft etwas schneller als von Menschenhand.

- Frühwarnsysteme: Dank vernetzter Sensoren und Systemdaten aus ERP-Anwendungen erkennt KI überraschende Ausfälle oder Fehlerquellen frühzeitig und signalisiert Gegenmaßnahmen. Solche Mechanismen werden von modernen Unternehmen als unsichtbare Schutzhände verstanden.

- Qualitätssicherung: Bildverarbeitung mit KI durchleuchtet die Produktion quasi wie unter dem Mikroskop. Fehlerhafte Teile werden erkannt, noch bevor sie zur Reklamation werden.

- Risikomanagement: Komplexe Risiken, etwa Naturkatastrophen oder plötzlicher Lieferantenverlust, lässt die KI wie Szenen eines Films durchspielen. Mit ihren Empfehlungen werden Auswirkungen abgeschwächt, sogar bevor Probleme überhaupt entstehen.

Die wichtigsten Vorteile für Ihr Unternehmen

Eigentlich dreht sich am Ende alles um die Frage, warum es sich wirklich lohnt. Bei KI im Supply Chain Management sind die Gewinnaussichten deutlich spürbar ,nicht nur auf dem Papier, sondern auch im betrieblichen Alltag:

- Effizienzsteigerung: Gerade Routinearbeiten werden von der Automatisierung so elegant übernommen, dass Mitarbeiter Zeit für wichtigere Aufgaben finden. Das steigert die Produktivität und senkt das Risiko für vermeidbare Fehler.

- Kostenreduktion: Wer seine Bestände clever steuert und Prognosen ernst nimmt, spart bares Geld. Weniger Kapital im Lager, weniger überraschende Transportkosten ,klingen fast ein bisschen wie Zauberei, sind aber konkrete Resultate.

- Vollständige Transparenz: Moderne KI-Lösungen zeigen Unternehmen in Echtzeit, wo Güter unterwegs sind. Das bringt nicht nur einen besseren Überblick, sondern unterstützt auch bei Themen wie Nachhaltigkeit und Compliance.

- Bessere Entscheidungsfindung: Verlässliche Analysen geben Einkaufsabteilungen, Logistik und Management eine hilfreiche Basis, um strategische Entscheidungen zu treffen, ob bei Lieferanten, Prioritäten oder neuen Transportwegen.

- Höhere Kundenzufriedenheit: Stabile Liefertermine, weniger Reklamationen und konstant gute Produktqualität sorgen ganz nebenbei für langanhaltende Beziehungen zu den Kunden. Das hebt das Serviceniveau merklich an.

Welche Softwarelösungen nutzen KI für das Supply Chain Management?

Softwareanbieter fordern sich gegenseitig heraus, immer ausgefeiltere Lösungen anzubieten. Heutzutage finden Unternehmen spezialisierte Plattformen, in die KI-Module so eng eingebunden sind, dass selbst spezifische Probleme wie volatile Nachfrageschwankungen besser bewältigt werden können. Für Unternehmen bedeutet das die Chance, je nach Bedarf unterschiedliche Systeme miteinander zu kombinieren, sei es für Lagerverwaltung, Bedarfsplanung oder das Abfedern von Risiken.

KI-Funktionen in SAP Integrated Business Planning

SAP Integrated Business Planning, auch bekannt als IBP, geht neue Wege: Klassische Methoden treffen hier auf lernende Modelle, die das System ständig weiterentwickeln. Dabei wird KI genutzt, um Planungsfehler zu minimieren, das ist besonders praktisch, wenn kurzfristige Marktveränderungen auftreten. Überzeugend ist die enge Verzahnung verschiedener Ansätze wie neuronale Netze oder aufwendig trainierte Entscheidungsbäume, die gemeinsam Prognosen verbessern wollen.

Was sind die Kernfunktionen von KI in SAP IBP?

Gerade im „Inventory Optimization“-Modul wird KI genutzt, um Lagerbestände fortlaufend anzupassen. Die Technik hilft, das Risiko von Überbeständen oder Fehlteilen zuverlässig zu minimieren. Das „Demand Sensing“-Modul schärft dann den Blick auf aktuelle Trends durch die Analyse von Echtzeitdaten, etwa über Verkaufszahlen aus dem Handel oder durch Informationen zu Wetterlagen. Praktisch: Nutzer erhalten handfeste Empfehlungen für ihr Tagesgeschäft, beispielsweise wenn eine Abweichung bei Beständen droht.

Risikomanagement mit IBM Supply Chain Insights

IBM Supply Chain Insights präsentiert sich als aufmerksamer Begleiter für Unternehmen, die Klarheit und Kontrolle suchen. Hier wird die Aufgabe ernst genommen, unterschiedlichste Informationen von Sensoren, Partnern oder externen Quellen in Echtzeit zusammenzubringen. Der Fokus liegt darauf, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern sie aktiv zu steuern.

Wie hilft IBM bei der Risikominimierung?

Die Plattform scannt kontinuierlich die Umgebung nach Entwicklungen wie Wetterkapriolen oder Lieferantenproblemen. Schon erste Hinweise auf mögliche Störungen lösen automatische Analysen aus, die betroffenen Unternehmen ermöglichen, zum Beispiel einen alternativen Lieferantenengpass frühestmöglich auszugleichen. Besonders überzeugen die transparenten Dashboards, die schnelle Entscheidungen und Zusammenarbeit fördern, sowohl im Team als auch über Unternehmensgrenzen hinweg.

Einblick in die Praxis bei Logistikanbietern

Logistikgiganten wie DHL stellen öffentlich heraus, wie sehr sie auf Digitalkompetenz und Innovation setzen. Ihre Webseiten vermitteln ein klares Bild davon, wo es zukünftig hingehen soll: nachhaltige, digitale und möglichst flexible Lieferketten. Was im Detail hinter den Kulissen passiert, etwa zu welchen Anteilen KI-basierte Tools bereits in der Lagerlogistik oder Routenoptimierung eingesetzt werden, bleibt meist vage. Sicher ist jedoch: Self-Service-Optionen und Sendungstracking sind heute Standard, und deuten darauf hin, dass prädiktive KI bald viel mehr als nur Zukunftsmusik ist.

Welche Hürden müssen Sie bei der Implementierung überwinden?

Die Einführung neuer Technologien kann anstrengend sein, und KI bildet da keine Ausnahme. Firmen müssen verschiedenste Herausforderungen meistern, von technischen Unwägbarkeiten bis zu kulturellen Stolpersteinen. Oft zeigt sich: Gut geplante Schritte zahlen sich langfristig aus, selbst wenn der Anfang manchmal zäh erscheint.

Technische Herausforderungen: Von Datenqualität bis Sicherheit

Ohne vernünftige Basis können komplexe KI-Projekte nicht richtig funktionieren. Viele Unternehmen kämpfen zuerst mit Fragen rund um Daten und IT-Sicherheit, bevor sie überhaupt ans Optimieren denken können.

- Datenintegration und -qualität: Unterschiedliche Abteilungen und Systeme erzeugen eine wilde Mischung an Daten. Diese so aufzubereiten, dass daraus ein brauchbares Gesamtbild wird, kostet Mühe, aber ist definitiv notwendig, damit KI-Lösungen am Ende funktionieren.

- Echtzeitfähigkeit: Manche KI-Anwendungen benötigen aktuelle Informationen, damit alles glatt läuft , etwa bei der Überwachung von Transporten. Die Infrastruktur muss dazu entsprechend robust und schnell sein.

- Interoperabilität: Ein Problem, das regelmäßig unterschätzt wird: Unternehmen und ihre Partner nutzen verschiedene Tools. All diese IT-Welten miteinander zu verbinden, braucht klare Standards und meist ganz schön viel Abstimmung.

- IT-Sicherheit: Lieferketten sind ein lukratives Ziel für Cyberkriminelle. Ohne schlüssige Sicherheitskonzepte droht im schlimmsten Fall ein Daten-GAU, daher sind starke Schutzmaßnahmen eigentlich Pflichtprogramm.

Organisatorische Herausforderungen: Von Prozessen bis zur Akzeptanz der Mitarbeiter

KI verändert nicht nur Technik, sondern den gesamten Arbeitsalltag. Mittlerweile ist mehr als offensichtlich: Ohne die Unterstützung der Menschen im Unternehmen stößt jede Einführung rasch an Grenzen. Häufig kommt es auf die richtige Balance an, zwischen Tradition und Aufbruchsstimmung.

- Fehlende Kompetenzen: Es braucht neue Fähigkeiten, besonders rund um Daten und die Bedienung moderner Werkzeuge. Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen werden zusehends zum festen Bestandteil des Arbeitslebens.

- Anpassung von Prozessen: Standardisierte Abläufe sind träge; KI verlangt Flexibilität und das Umdenken von bewährten Mustern. Diese Neuausrichtung passiert nicht über Nacht, sondern in vielen kleinen Schritten.

- Menschliche Akzeptanz: Vorbehalte gegenüber Neuem, manchmal auch Angst um den eigenen Arbeitsplatz, begleiten den Wandel. Unternehmen müssen mit offener Kommunikation und Einbindung den Weg ebnen und zeigen, wie Chancen gemeinsam genutzt werden können.

Wie stellen Sie den rechtskonformen Einsatz von KI sicher?

Wer auf KI setzt, kommt an rechtlichen Vorgaben nicht vorbei. Besonders im europäischen Raum schauen die Behörden genauer hin, wie Unternehmen mit Daten, Automatisierungen und Transparenz umgehen. Es ist nicht zu unterschätzen: Wird gegen Gesetze verstoßen, drohen hohe Geldbußen und Imageverlust, ein Preis, den niemand zahlen möchte.

Die Übersicht in der folgenden Tabelle zeigt knackig, welche gesetzlichen Anforderungen eine Rolle spielen und wie sie für KI entlang der Lieferkette relevant werden:

| Gesetz / Verordnung | Relevanz für KI in der Lieferkette |

|---|---|

| DSGVO | Reguliert die Verarbeitung persönlicher Daten, was besonders bei automatisierten Bewertungstools in Lieferanten- oder Kundenprozessen wichtig wird. Hier gilt: hohe Datensicherheit ist Pflicht. |

| EU Data Act | Macht Spielregeln für Zugriff und Nutzung von durch Geräte generierten Daten klarer, fördert einen fairen Umgang und regt zum Datenaustausch zwischen Partnern an. |

| EU AI Act | Sortiert KI-Systeme nach Risikoklassen. Wer mit Hochrisiko-Anwendungen arbeitet, bekommt damit klare Vorgaben zu Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und Qualitätsmanagement. |

| Lieferkettengesetz (LkSG) | Verpflichtet Firmen, grundlegende Menschenrechte und Umweltauflagen einzuhalten. Für KI bedeutet das: Systeme müssen diesbezüglich immer wieder überprüft werden. |

Natürlich sind neben den Gesetzen auch ethische Prinzipien zu beachten: Transparenz schaffen, Diskriminierung vermeiden und Verantwortlichkeiten klar festlegen, kein Unternehmen kann sich in Sachen Vertrauen zurücklehnen.

KI-Einführungen im Supply Chain Management sind selten rein technische Projekte. Stattdessen braucht es eine ganzheitliche, strategische Herangehensweise, die Mitarbeiter aktiv einbindet. Es lohnt sich, frühzeitig mit kleineren Pilotprojekten zu starten, denn so lassen sich Erfahrungen sammeln und erste Erfolge sichtbar machen, ohne gleich das gesamte Unternehmen zu riskieren. Erfolgreiche Firmen wissen, dass eine solide Datenbasis und die Bereitschaft für neue Partnerschaften den Wandel beschleunigen können.

Die technische Entwicklung legt ständig einen Zahn zu und beschreibt eigentlich erst den Anfang: Trends wie autonome Lieferketten, Simulationen durch digitale Zwillinge oder die Integration generativer KI werden die Spielregeln erneut maßgeblich verschieben. Wer rechtzeitig investiert und den Wandel mit eigenen Ressourcen begleitet, legt die Grundlage für zuverlässige, kreative und belastbare Logistik vieler Jahre. Die entscheidende Frage wird sein: Wer erkennt frühzeitig, welche Innovationen das Potenzial haben, die Wettbewerbsfähigkeit wirklich dauerhaft zu sichern?